No ha sido sino hasta las últimas décadas en las que se ha comenzado a generar un avance más notorio, amplio y significativo en el área de la salud mental. Incluso el término, tan reciente o novedoso como podría sonar para algunos, fue discutido y explorado desde finales del siglo XIX y oficializado y más comúnmente usado durante el siglo XX a principios del cual era referido como «higiene mental». Han sido el tiempo y los avances que se han realizado en el área de la psicología y la psiquiatría los que han permitido que fuera aceptado como una categoría médica, y lo que nos trae este término hasta nuestros tiempos, en los que es común ver, sobre todo en la población joven una conciencia del cuidado que se le debe dar o, al contrario, de los problemas que encuentran al no poder atenderla, ya que actualmente, a pesar de la visibilidad que el acceso a la información y el derrumbe de algunos estigmas nos ha brindado, es claro que no todos podemos, o incluso queremos acceder a servicios de calidad para el cuidado y el bienestar emocional.

Si hablamos de que los servicios médicos de nuestro país tienen una deuda acumulada con la salud mental, entonces tendríamos que observar también que en general el problema empieza desde todo el sector salud, tan sólo partiendo del hecho de que nuestro país invierte mucho menos en este sector de lo que debería. Mientras se sugiere internacionalmente que se destine al menos el 6% del PIB en salud, nuestro país gasta menos de la mitad en eso, este hecho aislado es capaz de dejarnos ver en qué nivel de priorización tienen las políticas públicas el bienestar de sus ciudadanos. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) durante el año 2023 se planeó invertir un 4.2% más en salud de lo que se destinó en 2022, siendo el porcentaje más alto desde 2016, sin embargo, debido a un subejercicio realizado por las instituciones responsables, se destinó aproximadamente un 6.63% menos de lo debido, ¿a dónde habrá ido a parar ese dinero? la cuenta pública presume de trasparencia cuantitativa pero no de dar mayores explicaciones, sea como sea, las consecuencias de este desvío de recursos las sufrimos todos en mayor o menor medida, afectando a comunidades, hospitales urbanos, personas en condiciones vulnerables, etc. No es reciente, la situación y el fuerte estigma derivado de esta subyace desde hace siglos, siendo que en el pasado a las personas que padecieran trastornos mentales se les confinaba a hospitales aislados de la sociedad, colocándolos en una situación más parecida a una cárcel donde pudieran ser vigilados que a un centro de atención que buscara ayudarlos, forzándolos a vivir en situaciones precarias y extrayéndolos por completo del circuito social, por lo que presentaban un comportamiento regresivo y la sociedad un rechazo absoluto hacia ellos.

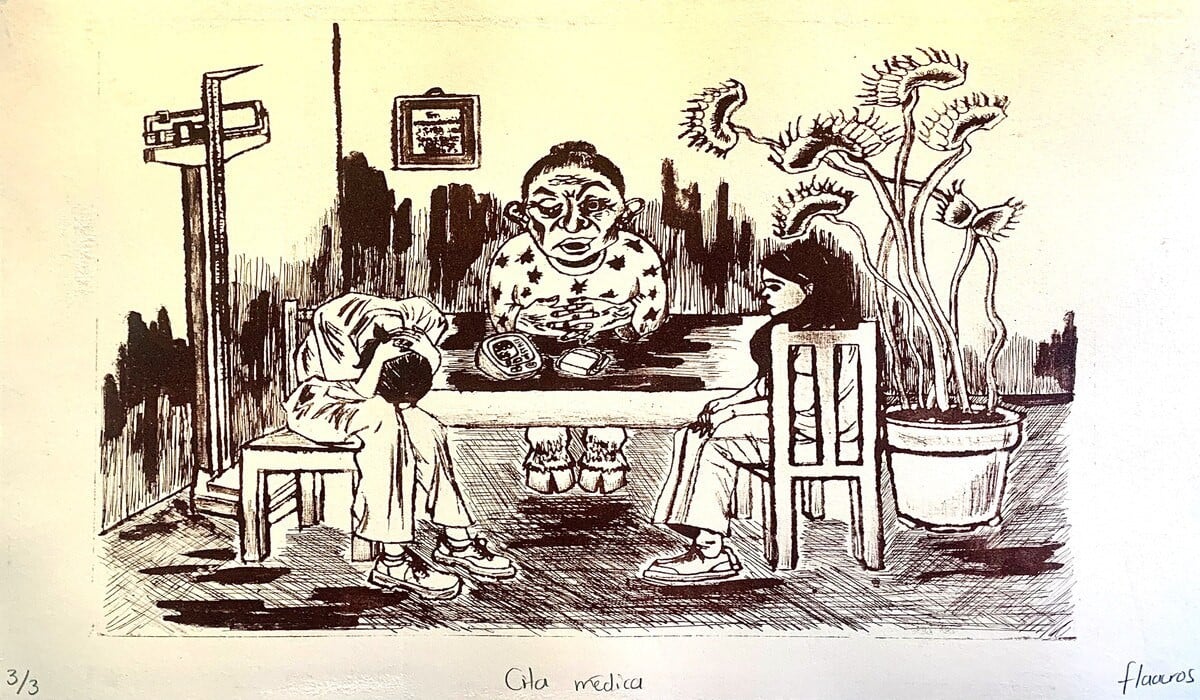

Hace más de una década se implementó el Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental (IESM-OMS) cuyo propósito era evaluar la atención psicológica y psiquiátrica que se ofrece en cada parte del mundo, sin embargo, en México como en muchos países de América Latina, la desviación de recursos y las crisis económicas que hemos atravesado no han hecho más que afectar al sector salud, siendo así se priorizó atender los problemas ya presentes en lugar de prevenirlos, es decir, tratar las problemáticas una vez ya están plenamente instauradas en la cotidianeidad, en lugar de motivar una apertura al diálogo, fomentar el desarrollo de habilidades para tener una buena respuesta a situaciones estresantes o ayudar a la detección y tratamiento oportuno de síntomas iniciales como insomnio, ansiedad o distimia, se nos otorgó un paquete de servicios básicos en donde se nos dice en dónde, con quién y hasta qué fecha podemos ir a desbordar todas nuestras aflicciones con un ‘’profesional’’ que en muchas ocasiones, debido a la mala capacitación, es distante, crítico y desinteresado por decir lo menos. Aún no se ha concientizado por completo que otras soluciones como el trabajar en la promoción de la salud mental entre el público infantil y adolescente, no sólo ayudaría a acabar con el estigma, sino que haría posible identificar trastornos de manera temprana, ya que es mayormente durante las primeras etapas de la vida en las que comienzan a presentarse, esto es en lo que han fallado muchas instituciones como Centros Integrales de Salud Mental (CISAME) o las estrategias implementadas por el IMSS y el ISSSTE.

Ahora, no nos confundamos: claro que tenemos leyes y comisiones que buscan que se respeten los derechos de los pacientes y de la población en general, la CNDH es ejemplo de ello, no obstante, parece incoherente si notamos la falta de capacitación en materia de derechos humanos por parte del personal médico de hospitales psiquiátricos. Y si a esto sumamos que la mayor parte de las unidades de hospitalización no fueron evaluadas por el IESM-OMS, el panorama puede tornarse desesperanzador y la existencia de una comisión que precisamente supervisa que estas situaciones no se susciten resulta un despropósito.

No todas son malas noticias, a paso lento pero constante es que se han estado ejerciendo cambios, un modelo de atención basado en la comunidad ha sido uno de los más eficientes y accesibles incluso en zonas con recursos limitados, en donde se busca que la atención y el cuidado no se encuentren en un solo lugar, sino que se extienda a todos los entornos de interacción, al día a día. Involucrar al núcleo familiar, espacios laborales y estudiantiles, enfermeros u otros profesionales de salud no especializados, a identificar problemáticas y saber brindar atención básica, orientación, apoyo y un espacio seguro para poder externar emociones es la clave para el avance, ya que al distribuir la atención entre diversos actores y niveles se disminuye la dependencia de instituciones mentales costosas o deficientes. Asimismo, reduce el estigma ya que la participación comunitaria ayuda a normalizar los problemas de salud mental ya que muchos podemos necesitar este tipo de ayuda. En países como España o Brasil la implementación de cooperativas ha dado muy buenos resultados, facilitando la rehabilitación de las personas que acuden y ayudándolos a insertarse en actividades laborales y sociales significativas. En México, desde hace 17 años, la Panamédica Cooperativa de Salud, ha ofrecido atención psicológica y talleres excelentes a precios accesibles que han ayudado a mejorar las relaciones interpersonales de sus pacientes, han abordado cuál es la mejor manera de establecer límites, comunicación asertiva, etc. A nivel local, en Guanajuato, la clínica Contacto con Empatía ha ofrecido de igual manera una gran red de psicólogos especializados en diferentes áreas que brindan un buen acompañamiento y un espacio seguro, así como cursos para detectar en ti o en tu círculo cercano síntomas de ansiedad o depresión, entre otros.

El panorama puede y debe cambiar, pero es importante detectar los problemas y los prejuicios que hemos venido arrastrando desde hace años, así como la ineficiencia de quienes nos gobiernan que también ha contribuido a que existamos en una sociedad a la que finge no importarle una dolencia a menos que sea física y visible. La salud mental no debería ser un privilegio ni un tema incómodo, sino un derecho fundamental. Para seguir avanzando hacia este ideal, es indispensable exigir transparencia en el uso de los recursos, fortalecer la capacitación de los profesionales y de los actores de cada entorno humano en los que nos desarrollamos diariamente, así como seguir fomentando y apoyando programas de prevención que beneficien especialmente a las poblaciones más vulnerables. Sólo así podremos evitar que la mente continúe sangrando en silencio y que esta condición sea percibida como una elección, cuando en realidad es el reflejo de un sistema que nos ha fallado a todos.